Autor invitado: Mon Rodríguez

Joan Ramón Rodríguez-Amat (@monrodriguez) es Senior Lecturer en el Department of Media Arts and Communication de la Sheffield Hallam University. Ademas de la cosa de la dataficación explora los espacios comunicativos. En este texto, escrito no tanto al pie del cañón sino en la cocina, dispara contra tutti quanti y nos deja una enorme cantidad de enlaces para seguir afinando la puntería. Porque estamos en guerra, ¿no?

Escribo desde la cocina. Desde aquí se percibe mejor la mundanidad del desastre. Y desde aquí también se agrava la triste ironía de pretender hacer épica de uno mismo. Sesenta y tantos días -hoy, nueve semanas- sin deporte, sin zapatos, sin naturaleza, sin correr, sin saltar, sin salir. Un accidente doméstico me postró en el sofá, pie erguido, mientras el mundo se venía abajo. Y se vino, abajo. En cuestión de días y en una oleada progresión que dejaba muy poco espacio a la incertidumbre, el virus -ese mítico mediatizado mensaje– contagió al mundo que conocemos desde un remoto Oriente muy saidiano, hasta encerrarnos en nuestras casas, y postrarnos en nuestros sofás, o acorralarnos en nuestras cocinas, hasta nuevo aviso.

Es cierto, no soy de los malpagados que, desde primera línea y en horarios atroces, armados con bolsas de plástico y sin mascarilla, defienden al mundo conteniendo el virus y ofreciéndole un último gesto humano a los que no lo sobreviven. Soy de los que agradece tener sofá y cocina, y techo, y sueldo, y de los que no perderán el trabajo mientras toca permanecer postrado, acorralado entre la pantalla y el teclado. Soy de los privilegiados, porque este virus no se gana con fuerza o con carácter (como decían los Conservadores), ni con la heroicidad de machos cobardes uniformados, acomplejados de condecoración, violadores impunes a metáforas bélicas, de la domesticidad y de los cuerpos sin aliento, abandonados y descuidados porque contaminan.

Este apocalipsis, como deliciosamente escribía Laurie Penny hace un par de días, “este apocalipsis no es el que estáis buscando”. Al contrario que demasiadas fantasías catastróficas, la heroicidad de este apocalipsis no la protagoniza un hombre blanco, hetero, disfrazado de sadomasoquista, por un donut, y un galón de gasolina, rescatando a una mujer en apuros. Este virus sin vacuna no se cura a músculo o a bala, a porrazo o a tanqueta, a medalla o a arenga preguerra. No se cura, y punto. El virus se sobrevive, se soporta, o se perece. Y la heroicidad de este apocalipsis es salvajemente mundana: las trabajadoras de la salud, las cajeras, las celadoras. O las mujeres encerradas con su asesino. Ellas son las protagonistas del relato del cuidado, y de la atención humana, que sacan valentía del riesgo a contagio, y que anteponen el afecto a su propia salud. Pero ellas son también las que gobiernan con consciencia y no necesitan medir sus miembros expuestos, hinchados de arrogancia en ruedas de prensa, o dejando caer a científicos discordes por la ventana. El virus tampoco iguala -como ciertos seudo-académicos que confundieron globalización y colonialismo, cosmopolitismo y conservadurismo patrio- sino que aumenta las desigualdades sociales y geográficas, y castiga con locura no tener balcón, o no tener contrato.

Pero además, el virus se ha convertido en la tormenta perfecta para dataficarnos. Viviendo encerrados, la meteorología que nos afecta son los datos de contagio que, ávidos y prodigiosos epidemiólogos de salón, ya nos inmunizamos por desdén ante el “hombre del dato” que siempre pronostica mal. Y así dataman aparece como el nuevo superhéroe de dos caras, hijo de prestigiosa universidad, de perfil enmascarado e invencible, con escudo de factualidatos y rayos de data-visualización en proceso de filosoficación.

La realidad de la presencia y la escenificación de la pandemia se ha vuelto data-visualización: sin cadáveres, ni síntomas, ni ambulancias, ni llamadas a medianoche, sólo figuras de datos. Esa curva logarítmica se erige amenazante comparando Lombardía con alguna región de nosotros; mientras desde los cristales, y desde las pantallas, esperamos a que el dataman de cabecera nos dibuje una nueva ola, más amable.

Mientras renunciamos a las interfaces de contacto humano-material que amenazan, trasladan, esparcen, modifican, dispersan, mutan y vectorizan ese parásito sub-microscópico, ese ser mitológico y asesino, tan natural, el empuje de la cuarentena nos encierra, bien humanos, en cocinas o en camas frente a las pantallas. Y mientras todo eso sucede nuestro mundo se aplana, y nos adentramos más en internet, literalmente hasta convertirnos en proyecciones dataficadas de nosotras mismas, en interfaces planas que traducen implacables nuestra presencia, nuestra actividad social, laboral, sexual y gastronómica, o por supuesto nuestro consumo de papel higiénico en datos intercambiables, en pronósticos invisibles, en curvas de probabilidad humanamente inimaginables. Y aunque la interpretación algorítmica de los datos no siempre alcanza a predecir, la magia de los datos ya sirve para anticipar (y penalizar) los movimientos sindicales.

En pandemia, mientras los gobiernos nacionalistas-de-miedo con pre-tensión democrática deciden nuestro presente inmediato con ficciones de datos negociados a la desesperada, comprados en las rebajas y con decisiones que huelen más a propósito electoral que a rigor científico, nosotros, encerrados, generamos datos sin parar. Es ahí donde las nuevas gubernamentalidades tejidas de datos recogidos, procesados, distribuidos y almacenados a escala planetaria enzarzan el mundo en una sola red conectiva.

Al principio la red se desarrolló para traficar conciertos de The Grateful Dead, pero al proyecto le crecieron plataformas (o redes sociales) que mientras hipnotizaban con la promesa de seis grados de distancia, han terminado por estrecharse hasta el ahogo, parasitando internet hasta confundirse con ella. Y esos son parásitos que viven del Big Data mientras se presentan como sus liberadores en eslóganes terroríficos, y con el propósito de expandir su capacidad dataficadora.

Esos grandes rescatadores globales nos liberan de la pandemia renunciando a la geolocalización vía satélite como si fuera por nuestra privacidad, pero en realidad se trata de una necesidad técnica: el Bluetooth es mucho más preciso. Es así que los países, doblegados ante el drama humano, corean cínicos y lamentables himnos nacionalistas -Holanda, España, Austria, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Argentina- mientras ceden al chantaje que acelera la traslación del control y del conocimiento fuera de las fronteras de lo estatal hasta las praderas de lo corporativo, confirman “nuestra absoluta dependencia hacia las poderosas corporaciones digitales”.

El coronavirus es político, y que no te digan otra cosa; y los datos de contagio han refractado -como un prisma que fragmenta la luz blanca creando un arco iris- la cuestión clave que quedaba sobre la mesa. Yuval Harari no para de apuntar al Estado como responsable pero no habla del problema de las corporaciones como virus; y se olvida que el Estado es el lugar desde el que prevenir con regulación el contagio: ¿cómo y desde donde se regulan la propiedad, el acceso, la generación y la interpretación de los datos? ¿Alarma del estado o estado de alarma? El peligro, a estas alturas, ya va más allá del contagio viral humano-humano, y toma forma y cuerpo en lo gubernamental, en lo regulatorio, en la legitimidad de lo permitido y en la justicia y la convivencia social, en los valores que deben articular la democracia. La regulación de internet, y de las corporaciones que se aprovechan de la red, es muy urgente.

Si no lo hacen los estados, o las ciudades, esos reductos de diversidad con entramados democratizables, aquejados desde siempre por dolencias secundarias, entrarán en la Unidad de Cuidados Intensivos. Lo que está en peligro es el sistema respiratorio de la democracia: este virus la esta ahogando.

Frente a eso, expresiones como el colonialismo de datos explorado recientemente por Nick Couldry y Ulises Mejias , el data-activismo, Big Data del sur y Big Data desde los márgenes que usan Stefania Milan y Emiliano Trere, o iniciativas como el Data Justice Lab con sus conferencias y publicaciones sobre ciudadanía digital. abren espacios de discusión que complementan los trabajos de gente como Francesca Musiani en el Centro de Internet y Sociedad (CIS, del CNRS en Francia), Sasha Costanza-Schock desde el MIT o la periodista Marta Peirano (@minipetite). Y sin olvidar las contribuciones del Instituto de Internet y Sociedad (HIIG) de la Universidad Humboldt en Alemania. Todos ellos (y muchas más) no paran de buscar formas para denunciar y contener este virus parasitario, contagioso, y extremadamente peligroso que nos va cerrando libertades como en una partida de go. Y la oportunidad de diálogo de esos movimientos con las comunidades de resistencia de habla hispana esta justo ahí, al alcance. Ese virus que nos datifica, nos aplasta violentamente y nos desmaterializa irreversiblemente contra una ventana de cristal líquido. El virus de los seis grados de contagio que amenaza con encerrarnos a flotar en el éter como el General Zod, Ursa y Non, derrotados por Superman-Zuckerberg II (y su liga).

Y desde nuestra prisión de cristal bidimensional, sublimados en matrices de datos (traducidos, filtrados, reducidos, bitificados), flotamos a merced de un poderoso algoritmo-alambique que destila nuestra humanidad en datos para otras medidas, para otras propiedades, para otras proyecciones que sucederán más allá de nuestro alcance electoral, participativo, cívico y social. Esta es la parte que me preocupa: que más acá de lo médico, se pierda de vista lo humano. Y por humano no me refiero a algo sentimental o a alguna nostálgica forma de vida solidaria y de atención desinteresada casi maternofilial… -que también-, sino que me refiero a lo político. Lo humano es lo político, y la despolitización de la red es la pérdida de una oportunidad fundamental. Desde la cocina, miro por la ventana y pienso: ¿será la pérdida de la cosa política, el verdadero apocalipsis? Un petirrojo picotea en el plato de grano que he dejado esta mañana.

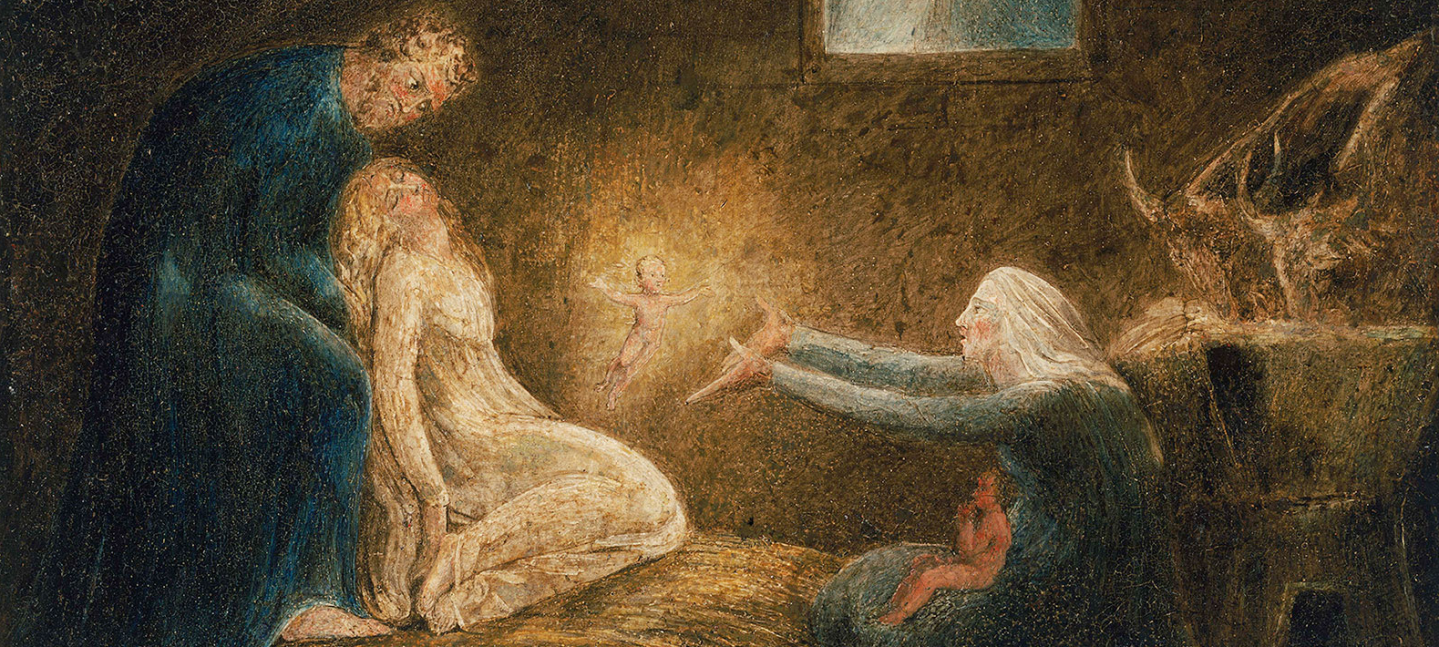

Gracias William Blake por las imágenes.

4 Pingbacks